01 空间数据系统 发展背景与系统体系结构

空间数据系统的发展演变、未来趋势、标准体系

1 空间数据系统背景与趋势

1.2 发展演变1

相关定义

- 空间数据系统

航天任务中,由航天器、地面站和任务控制中心组成的用于完成数据生成、传输、存储、处理的系统

- 空间数据处理

空间活动中,进行数据采集、存储、加工、变换和传输的过程

建立与发展基础

- 无线电数据传输(射频、调制、信道编译码)

- 电子计算机技术(微处理器技术)

- 网络通信理论(分层模型、协议)

网络通信技术对空间数据系统产生的影响

- 空间通信协议:NASA 在网络通信理论基础上开发了一整套

空间通信协议 - 深空探测任务的网络通信:NASA 提出了

太阳系互联网络(The Solar System Internetwork)理念,是因特网技术在空间领域的扩展

- 空间通信协议:NASA 在网络通信理论基础上开发了一整套

电子计算机发展带来的航天器数据系统演变

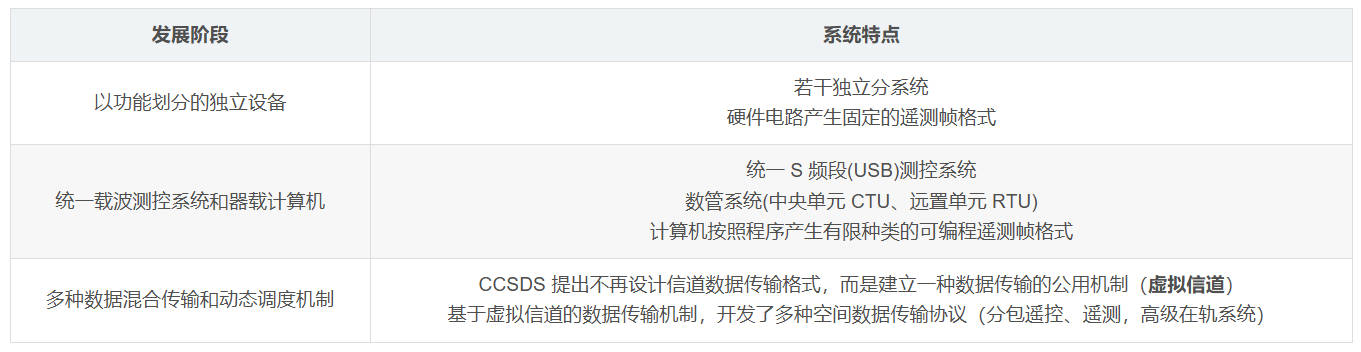

- 空间数据系统发展历程

设计理念提升

应对功能复杂、规模庞大的任务需求:

- 使用通用基础设施实现各种任务要求的功能,不再单独为功能设计专用设备

- 采用开放系统互联参考模型(OSI-RM)建立统一的系统体系结构,将系统功能分层分装

提升系统能力、资源使用效率:

- 采用分层对等协议、虚拟信道等逻辑机制,建立面向用户的统一、标准、便捷的数据服务

- 分布式任务处理、系统资源统一管理、系统动态重构

从计算能力、通信能力和存储能力等方面为航天器在轨信息处理和智能自主管理奠定基础

1.3 未来趋势2

数据、信息、知识

- 数据:记录了客观事物的新质、状态、相互关系的物理符号

- 信息:对有关数据加工、解释的结果,反映了事物的某些特征,对相关过程和决策具有意义并产生影响

- 知识:对信息进行关联,是对客观世界规律性的总结

智能自主管理

航天器具备

自主管理、自主决策能力,即对数据、信息、知识的处理全过程在航天器上实现。在基本数据处理功能支持下,增加信息处理和基于知识的决策过程发展阶段

- 技术支持

- 提供空间地面一体化的网络通信能力:高速的骨干网、灵活的接入网、适宜的网络协议(IPoC、DTN)

- 提供空间网络自组织管理能力:航天器动态接入/退出、网络连接和通信质量随时变化

- 基于航天器接口业务的资源共享:航天器内部/间的资源共享(为航天器在轨信息处理和未来知识处理提供计算/存储/通信资源)

- 智能数据存储访问和全局信息共享:全网络范围的智能数据检索和访问服务

2 空间数据系统的标准体系

2.1 发展演变3

通用的技术标准能够实现技术的持续发展与资源的共建共享,提高航天任务的效费比

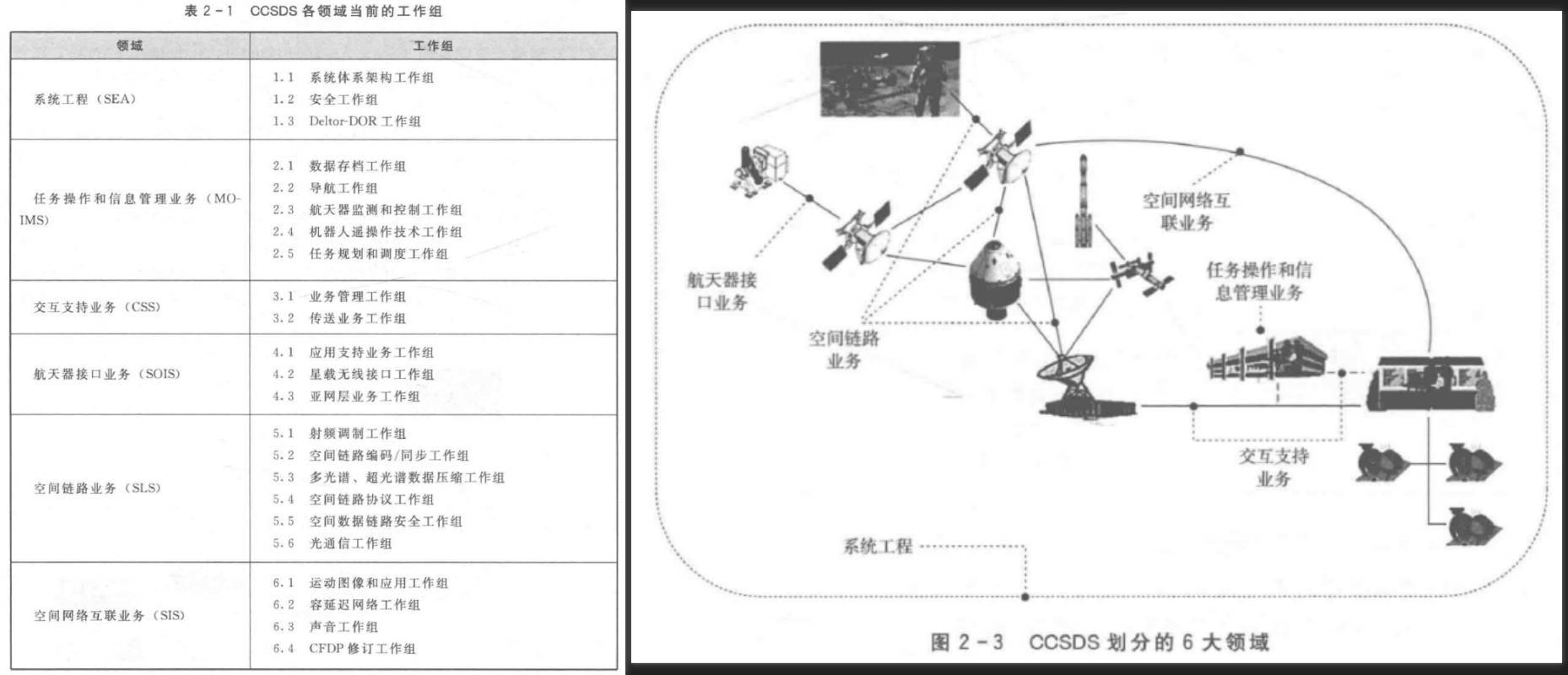

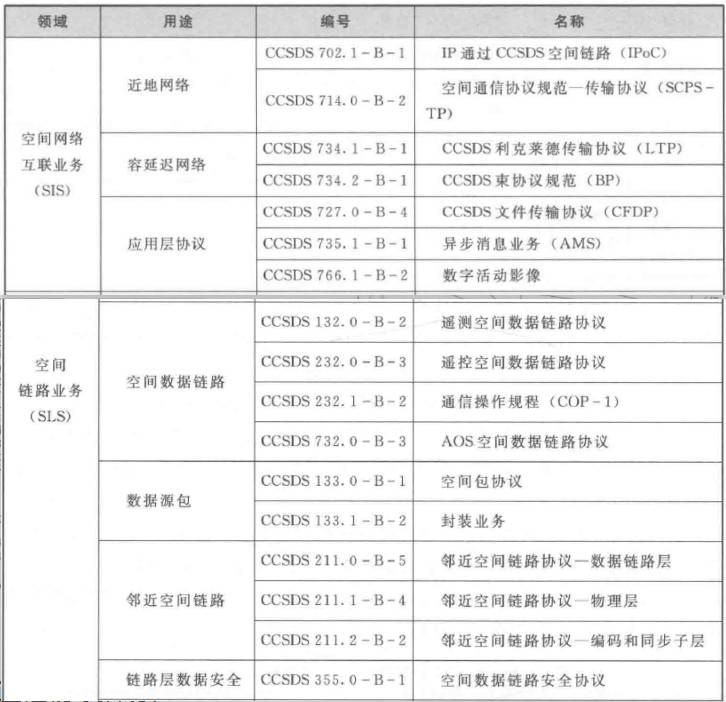

2.3 CCSDS 标准4

空间数据系统通信协议体系

空间通信协议体系 + 航天器接口业务(SOIS)协议体系

CCSDS 划分的 6 个领域

- CCSDS 部分空间通信协议

CCSDS 标准主要特点

- 灵活多业务支持。用虚拟信道和业务接口标准化技术提供多种数据传输业务

- 高效动态调度。采用动态调度技术适应更宽的数据采样率变化范围、提高信道带宽利用率

- 分级服务质量。规定了 3 种数据传输服务质量以适应不同种类的数据传输需要

- 空间网络化通信。将网络通信技术引入空间领域,按照 OSI-RM 规定的分层结构规划数据传输过程,支持点到点、端到端传输,从而实现网络通信传输

- 扩展标准化服务。规定了传统信道数据传输业务、源端数据处理、航天器上数据系统的接口业务,进一步扩大标准化服务的范围

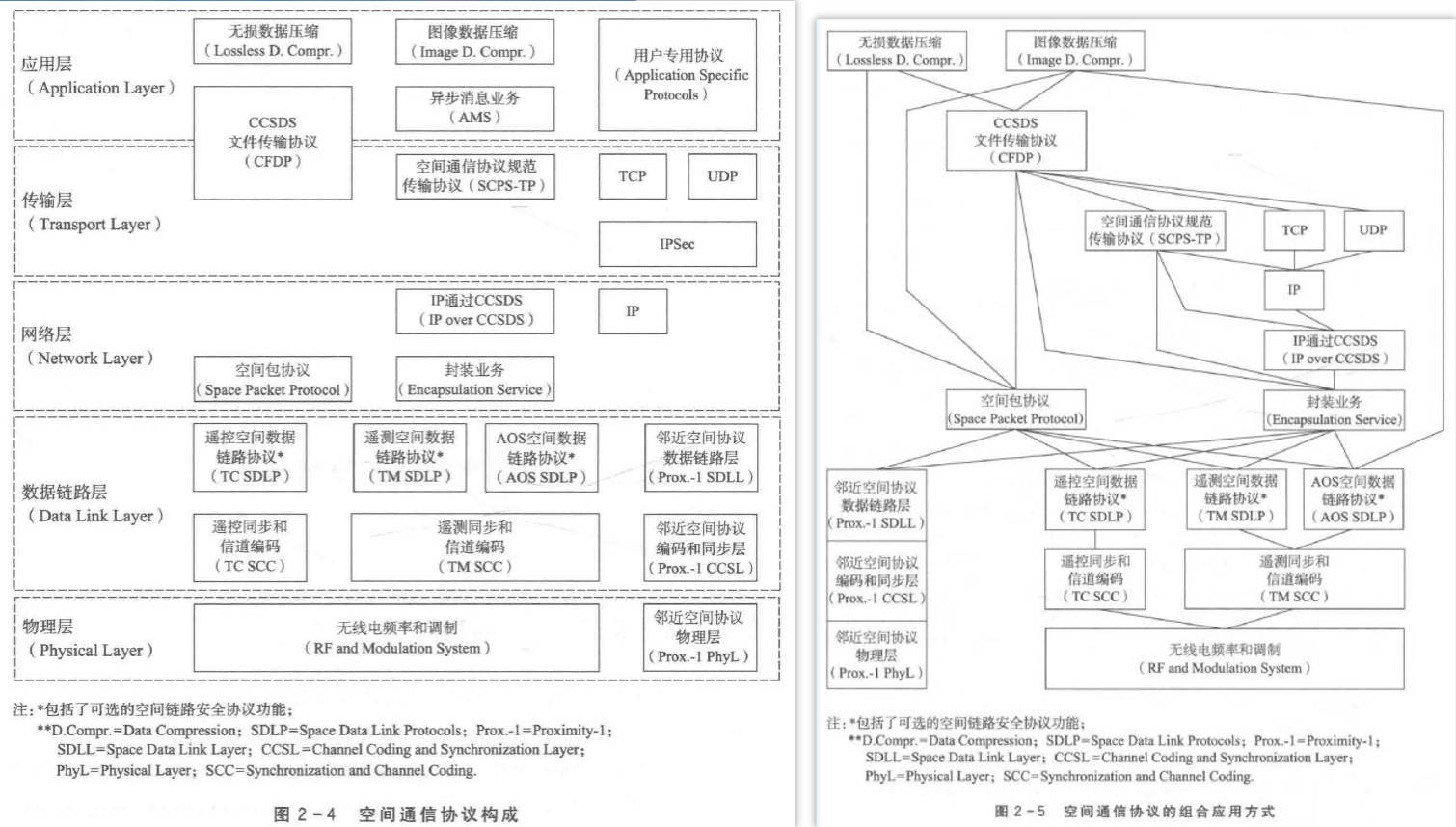

2.4 空间通信协议体系5

相关定义

- 空间链路

航天器与地面系统之间,或两个航天器之间的通信链路

- 空间通信

两个通信实体间经过空间链路进行通信的过程

- 地面站角度

前向链路:地面站到航天器的空间链路

反向链路:航天器到地面站的空间链路- 航天器角度

上行链路:地面站到航天器的空间链路

下行链路:航天器到地面站的空间链路- 空间链路分类(通信距离远近、通信实体间关系)

- 主空间链路:用于航天器与地面站、一般航天器间远距离通信

- 邻近空间链路:用于主航天器与其附属的探测器、着陆器、巡视器之间,或在轨道上飞行的星座之间的短距离、双向、固定或移动的无线通信

空间通信协议构成

- 空间通信协议分层

- 应用层:为用户提供端到端的通信服务,例如传输文件等。

- 传输层:为上一层用户提供端到端的数据传输业务(当网络层服务质量不能满足要求时,使用传输层来提升服务质量)。

- 网络层:为上层用户提供在整个空间数据系统中的路由服务,空间包(路径寻址)和封装包(端系统寻址)这两种业务的路由机制不同。

- 数据链路层:使用传送帧在空间链路中传送上层数据单元,该层包括数据链路协议子层,同步和信道编码子层。

- 物理层:分为主空间链路无线电频率与调制标准,邻近空间链路的物理层标准

2.5 航天器内部通信协议体系6

相关定义

- 航天器接口业务(SOIS)协议体系

CCSDS 为解决航天器数据系统、仪器设备和接口重用性差,各任务、空间组织之间资源重用、交互支持困难的问题而提出的,用于单个航天器内部的通信协议体系

- 航天器接口标准化的关键

设备虚拟化 (与用户即应用过程的接口)

- 将真实的物理设备映射为一系列具有标准操作接口的逻辑设备

- 用户(应用过程)直接使用这些设备提供的任务功能。不必关心发送命令或获取数据的过程,也不必关心该设备在航天器上的实际位置

数据链路汇聚 (与实际航天器通信链路的接口)

- 对上提供一组支持上层协议的标准业务,对下将这组标准业务映射(转换)到各种特定的通信链路

- 上层协议直接通过链路访问实际物理设备。不必关心具体通信链路特性,特定链通信链路的调整与更换也不会给上层协议带来影响

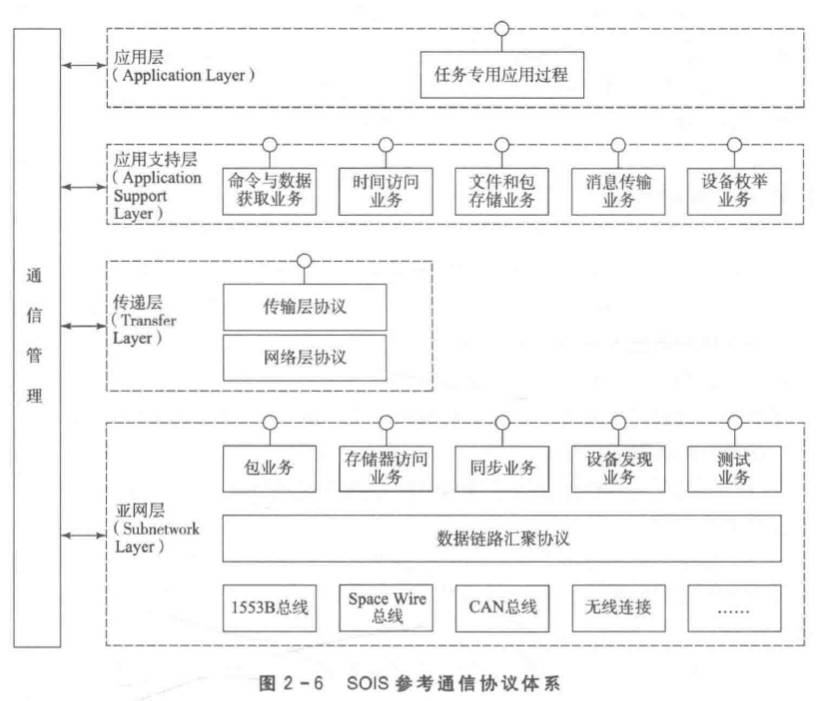

SOIS 参考通信协议体系

- SOIS 通信协议分层

1. 应用层:各应用过程本身(任务定义部分)

2. 应用支持层:为应用层用户提供一组通用的标准化业务,把用户与下层的拓扑结构和通信过程隔离开

3. 传递层:SOIS 仅处理航天器内部通信过程,通信规模不大、环境不复杂,因而将传统的网络层和传输层合并为传递层- 根据上层数据单元使用的航天器全局网络地址确定需要使用的下层数据链路

- 将航天器全局网络地址翻译成选定数据链路中使用的地址

- 将数据单元发送到下一层

4. 亚网层:为上层业务提供数据链路层和物理层功能的服务

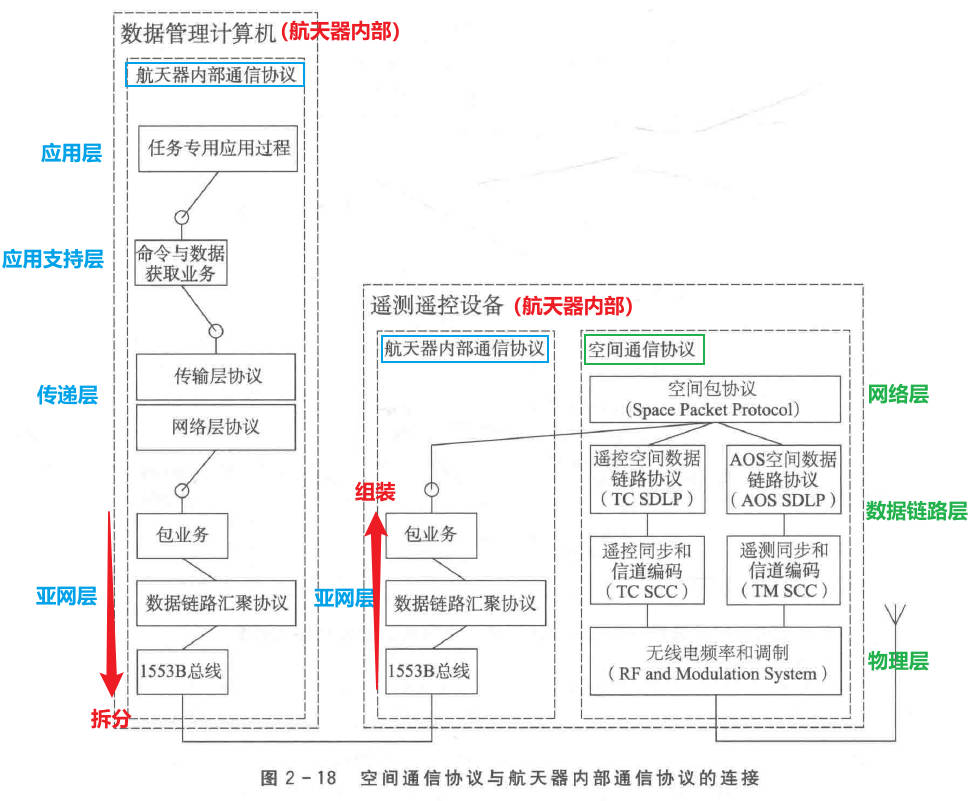

2.6 空间通信协议与航天器内部通信协议的连接7

航天器数据系统内部同时使用两套通信协议

- 空间通信协议:航天器与地面系统或其他航天器间交换数据

- 航天器内部通信协议:航天器内部的计算机和各种仪器设备间交换数据

两套通信协议连接方式

一般通过网络层(或传递层)对亚网层数据链路的路由选择完成连接

赵和平, 何熊文, 刘崇华, 强晖萍. 空间数据系统[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2018: 6-15. ↩︎

赵和平, 何熊文, 刘崇华, 强晖萍. 空间数据系统[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2018: 16-19. ↩︎

赵和平, 何熊文, 刘崇华, 强晖萍. 空间数据系统[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2018: 22-24. ↩︎

赵和平, 何熊文, 刘崇华, 强晖萍. 空间数据系统[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2018: 25-36. ↩︎

赵和平, 何熊文, 刘崇华, 强晖萍. 空间数据系统[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2018: 37-42. ↩︎

赵和平, 何熊文, 刘崇华, 强晖萍. 空间数据系统[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2018: 43-46. ↩︎

赵和平, 何熊文, 刘崇华, 强晖萍. 空间数据系统[M]. 北京: 人民邮电出版社, 2018: 60-61. ↩︎